«Pero es que el placer sexual casi siempre se paga muy caro; tarde o temprano, por cada minuto de placer que vivimos, sufrimos después años de pena».

Antes que anochezca. Reinaldo Arenas

El gozo de las vacaciones de Natalia, Carla y Verónica se eclipsaría luego de que un médico con bigotes rococó le diagnosticara a Carla un terrible mal. La noche anterior, dos días después de su llegada a París, las amigas habían ido a un galpón cerca de Quai d’Orsay para explorar la extravagancia de una fiesta de disfraces que se relajaba a lo largo del muelle. Desde el portón de entrada se divisaban los pintorescos atuendos de quienes encarnaban fantasías. Plumas, antifaces y encajes escondían los rostros de los juerguistas en tanto los ritmos house de la cantante Alizée contagiaban de sensualidad a la frenética concurrencia. Lo desconocido y teatral le hacían guiños a las tres extranjeras que se deslizaban por entre las incógnitas y los disfraces. El poderoso embrujo de la incertidumbre las desperezaba y, asimismo, acicateaba a las femmes fatales que reprimían en Caracas. En estas vacaciones, habían acordado no reprimir ningún impulso. Juraron que lo que ocurriera en la «Ciudad de la Luz» no saldría más allá de las riberas del Sena.

Al final del galpón un corro caldeaba la curiosidad de quienes, a distancia, coqueteaban con el holgorio. En el epicentro de la juerga, tres hombres se agujereaban el estómago con largos tragos de cerveza. Trasegaban litros y litros en una extraña competencia que, sin reparos, devendría vómitos, espumarajos y embriaguez.

Ausente, sobre una barra, Dominique cabeceaba su soledad: un parisino de la periferia con el pelo largo y rubio cenizo que, sin ningún tipo de expresión en el rostro, veía a los tontos que azuzaban a los contendientes. Carla, luego de pedir un negroni al barman, se fijó en sus ojos amarillos. Era el único hombre que había abdicado a favor de la evidencia. El único que eligió no ocultar su atrayente mirada con una máscara. Con pasos seguros y retadores se acercó. Dominique, al percatarse de la exuberante belleza que se columpiaba sobre él, demudó su mutismo por complacencia y, al instante, le abrió paso a la chica. Su melena frondosa y negra, que caía sobre sus hombros, y el pequeño lunar que coronaba su labio superior golpearon, como por la fuerza de un ramalazo, su memoria. Entonces se acordó de su última presa, de su última amante: Julienne, que aún yacía en su casa. El francés de Carla, aunque perezoso, sirvió de anzuelo para pescarlo. Entre los intersticios de una y otra canción, intercambiaban insinuaciones y galanteos. Él erizaba su virilidad y ella hacía pendular sus voluptuosidades. Se iban perdiendo en un laberinto de lujuria en el que resonaban con eco las incestuosas rimas de Charlotte Gainsbourg:

“Charlotte

Charlotte for ever

Recherche d’un never

More yes for ever

Tous les amours se meurent

Sans toi

Je n’ suis plus moi

J’ dérive l’infini

Sens-moi

Approche-toi

Amour de ma vie«

Poco a poco la lubricidad recalaba por los poros de sus cuerpos. Al fin, cuando lo hubo humedecido, él buscaba lamerle la boca, pero Carla vacilaba, se zafaba en un ademán obsceno y una subida de hombros que incitaban a Dominique a contraer, con fuerza, su hombría. Y la Gainsbourg que no paraba de susurrarles:

“Charlotte

Charlotte for ever

Papa, papa j’ai peur

Charlotte

Charlotte for ever

De goûter ta saveur«

Como un mantra, una y otra vez esa última oración de la canción tronaba en la mente de ambos. De goûter ta saveur. De goûter ta saveur. ¿A qué sabían sus bocas? ¿Cuáles eran sus olores? Chocolate, ciruela, menta y cereza fresca pensaba él. Aunque en su lecho disfrutaba de otras emanaciones, unas un poco más rancias; olores carnales como los de Julienne y Matilde: sus compañeras, por ahora, de juegos. Sus esclavas sexuales; las que nunca decían no; las que en supina sumisión se dejaban hacer el amor sin resistencias. «Dame un beso», masculló Dominique y por primera vez desenvainó su costumbre de dominar, de controlar las voluntades de sus amantes. Con la mano izquierda tomó por el talle a Carla y la oprimió contra su pecho y con la derecha condujo su cara hasta sus labios semiabiertos. Con machita destreza enredó su lengua con la de ella hasta arrancarle un suspiro, una exhalación tan intensa. En la medida que sus dientes se entrechocaban, más y más se inflamaban sus ganas… Pero Dominique se echó para atrás. Domesticó su ímpetu en cuanto Carla desató su desenfado, en cuanto empezó a tocarlo sin discreción. No gustaba de mujeres con determinación. Al contrario, las prefería frías, siempre en silencio y quietecitas. El deseo de Carla, no obstante, era vivo, febril, acalorado y vehemente. Aun así, resolvió invitarla a su casa en las afuera de París, en un campo en el que erraban la soledad y el misterio. En tanto lograba convencerla, Verónica y Natalia ayudaron a su íntima. Le recodaron que, a las siete de la mañana, a escasas horas, tomarían un tren hacia Burdeos. Carla, enardecida por la pasión, titubeaba. Estaba a punto de pisotear ese estúpido plan de recorrer viñedos, pasear entre el follaje de las parras y de catar caldos que su vulgar paladar no entendería por muy cru o grand cru que fuera el vino. Después de tantos devaneos, se despidió de su conquista, pero antes de irse le pidió su número de teléfono. Dominique con obsequiosidad le entregó una tarjeta de su trabajo.

Carla, al llegar al hotel, fue víctima de un paroxismo de felicidad. No sabía cómo explicarlo ni cuál era la causa. ¿La fiesta? ¿Su primer viaje a Francia o el beso profundo de Dominique? Un sabor amargo, sin embargo, le afeaba la boca. Era el Campari de los tragos, concluyó sin prisa. El cansancio pronto la vencería y un sueño, tan interrumpido como turbulento, la hundiría en su cama de alquiler hasta el amanecer. Como relámpagos, las máscaras, los látigos, las lentejuelas, los ojos amarillos de Dominique y su discreta invitación (Est ce que tu veux venir avec moi?) centellaban en su mente.

Se asomaba la mañana cuando, aún con los ojos medio cerrados, el pelo batido y las sábanas pegadas, Verónica y Natalia se desvayeron al ver a su íntima. Mientras más aguzaban sus miradas, mientras más la escrutaban, más y más se esponjaba en sus estómagos el terror. Una puntada a la altura de sus vientres las hizo retorcerse de angustia.

—¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? —prorrumpió Carla al darse cuenta de que algo malo estaba ocurriendo.

—Ve al baño y mírate. Te enfermaste —respondió lo más serena que pudo Natalia, sojuzgando su llanto.

Corrió. Frente al espejo, Carla no pudo sino reprimir el grito que, desde sus entrañas, brotaba. No podía creer lo que veía. Algo similar a una llaga abierta, a un chancro ponzoñoso y herpético, se explayaba desde los labios hasta el mentón. El sarcoma tejía una urdimbre de pústulas a punto de expulsar un líquido tan trasparente como contagioso. Para rematar, la picazón y escozor se intensificaban con la misma medida que incrementaba su asombro. Se cayó de rodillas y desahogó su furia. Verónica, pese a que no podía ahorcar su asombro, tomó las riendas de la situación y resolvió ir al hospital más cercano al hotel. A toda prisa se alistaron. Carla, con el ánimo quebrado y el estómago pegado al espinazo, se cubrió con un echarpe morado, parecía el Nazareno, y salió a darle la cara a su infortunio. ¿Qué la intoxicó? ¿Habría sido la carne de caballo que comió la tarde anterior en Taxi Jaune? Al llegar al dispensario, el doctor Henri Dumesnil recibió a la enferma. Se rizaba sus bigotes largos y respingados hacia arriba luego de haberla revisado con exhaustividad y escrúpulos. Cuando hubo despertado de sus cavilaciones, preguntó:

—Madame,¿qué ha hecho usted en estos días?

—Nada —respondió sorprendida Carla al detectar que la cara del sujeto reflejaba una macabra situación. Se calló, además, su pequeña historia con Dominique, para que no la considerara una muchacha ligera y a sus amigas, unas alcahuetas.

—No la voy a juzgar. Cependant, es muy importante que sea honesta conmigo. ¿Qué ha hecho usted en los últimos días? —insistió Dumesnil justo cuando dos de sus colegas irrumpían en el cuarto de la paciente para examinarla y comparar diagnósticos.

—Nada. Solo tengo tres días en Francia. Salí de mi país completamente sana. Ayer almorcé carne de caballo. ¿Pudo ser eso? ¿Quizá estaba descompuesta? Y, bueno, en la noche de ayer fui a una fiesta y besé a un muchacho —confesó.

—¿Es su novio?

Con esta última pregunta Carla supo que se trataba de una terrible enfermedad de transmisión sexual. Las lágrimas que, como riachuelos, regaban sus mejillas enternecieron al doctor.

—No. Pero ¿qué tengo? —volvió desesperada.

—Primero vamos a practicarle unos exámenes. Tenga paciencia.

Antes de abandonar el cuarto, Carla recordó la tarjeta de Dominique. Curucuteó en su cartera y se la entregó al médico.

—Este fue el hombre al que besé —comentó.

Dumesnil la tomó y leyó en la esquina superior izquierda: Morgue L’Espérance. Impelido por haber encontrado el tercer caso de esta enfermedad en un mes, lo reportó a la oficina de salud pública de la clínica y a la policía. Inmediatamente, la comisaría de París designó a dos oficiales que, al llegar al hospital, no solo se harían del caso, sino que, desde ese preciso instante y con los datos de un presunto agresor o agente contaminante, también incoarían las investigaciones.

Mientras tanto, Dominique se contorsionaba de placer con Julienne —a quien ya estaban por buscar—. Esa sería la última vez que aplacaría su deseo en sus débiles brazos. Al frente de ellos estaba Matilde que, sin un ápice de celos, los observaba impasible. Atraído como por un mudo canto de sirenas, se volvió hacia ella y, por primera vez, sintió náuseas. Una sensación de asco bullía en su pecho al ver esos pies largos y moreteados, grandes y escurridos que alguna vez saltaron charcos y se deslizaron en marismas de Niza. Enloquecía por los pies de geisha: pequeños y menudos, como los de Julienne. Su fetiche hizo que se incendiara su furia; que sus hormonas escalaran una cumbre empinada y áspera que, indefectiblemente después del frote, desaguarían en una acequia fría. Luego del acceso y del entumecimiento se tendió en la alfombra manchada, encendió un cigarrillo y aspiró sus jadeos. Después de dos bocanadas, escuchó el timbre. «Seguro es el chofer de Julienne», pensó. Se extrañó, sin embargo, porque se había adelantado una hora. Cogió el mismo pantalón azul índigo con el que había conocido a Carla y el dinero para pagar la bicoca sexual de dos días consecutivos. Salió en mangas de camisa. Apenas entreabrió la puerta, como por una pequeña zanja, dos policías se abalanzaron sobre él sin mediar palabras.

Carla, postrada en la camilla y con el alma en vilo, confeccionaba las argucias que, al llegar a Caracas, les presentaría a sus padres. ¿Cómo iba a plantárseles con esa llaga? No podía dejar de darle vueltas al padecimiento que no solo socavaba su salud, sino que también roía su imagen frente a los demás. ¿Había contraído una infección incurable que la cortejaría de por vida? Dumesnil, con mirada dulce, que denotaba condescendencia y sobriedad, al fin regresó con unos papeles en las manos. A sabiendas del shock que produciría en la paciente, leyó los resultados sin errores ni afectaciones. La boca de Carla era un hervidero de gérmenes de tipo Bacillus subtilis, P. fluorescens, Proteus vulgaris. En español y sin declinaciones latinas: eran bacterias comunes de necrosis. Como no entendía la jerigonza científica, Carla le exigió que fuera más llano.

—Madame, tiene usted una infección que transmiten los muertos, muchas veces asociada con necrofilia. Gracias a la tarjeta que me dio, tuve una corazonada y puse en conocimiento a las autoridades de la ciudad. Encontraron a su amigo en su casa junto a dos cadáveres en avanzado estado de descomposición.

Carla recogió sus manos a la altura de sus labios purulentos. A manera de bozal los tapó y empezó a llorar.

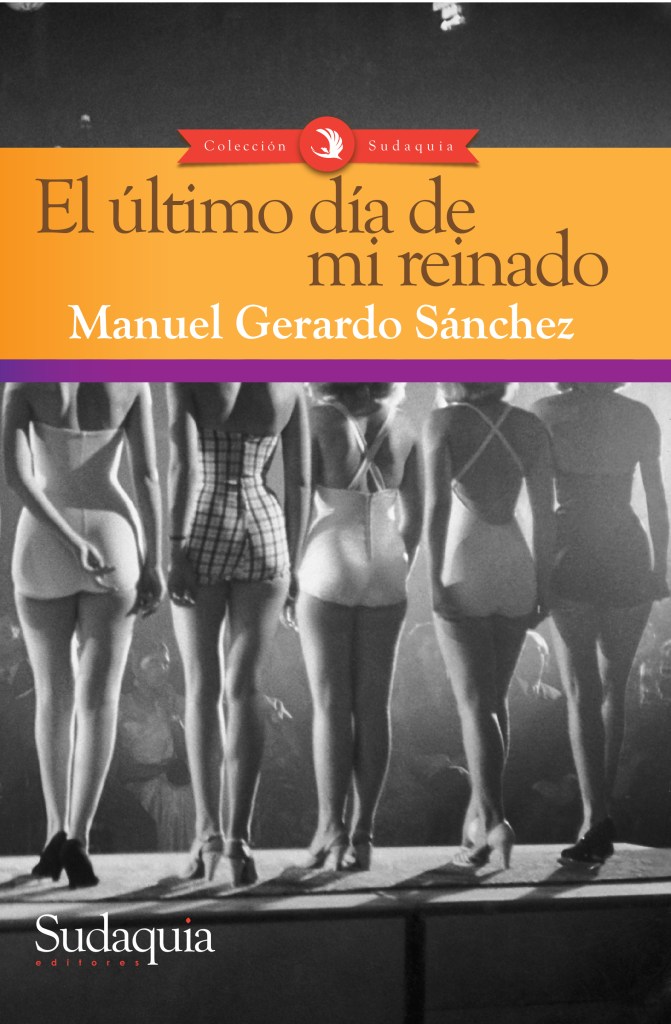

Publicado en El último día de mi reinado. Nueva York, Sudaquia Editores, 2013.

Deja un comentario